研究者雇い止め問題の今〜千葉工大判決、理研和解等から探る

今月研究者雇い止めをめぐる報道が相次いでいる。

労働契約法の「5年・10年ルール」と任期制の狭間で、多くの研究者が職を追われている現実を、最新報道と制度の歴史から読み解く。

記事はウェブでも読めますが、よろしければご登録ください。メールで配送されます。

1.問題の所在 ― 研究者における「雇い止め/通算更新の限界」の実態

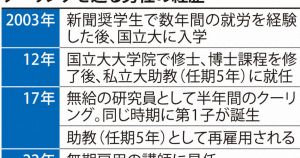

最近、研究機関・大学等において、有期雇用研究者が一定年数の契約更新を経たのち契約打ち切り(雇い止め)または、実質的に雇用条件を大きく変えられて職位降格されるケースが相次いでいます。2025年10月には、多くの報道が出ました。

千葉工業大学では、「上席研究員として勤務していた男性(58)が、2020年4月から1年更新の有期雇用契約を重ね、研究センター廃止を理由に2022年3月末で契約更新を打ち切られたが、2025年10月22日、東京高裁が「契約更新が期待できる合理的な理由がある」として雇い止めを無効と判決しています。

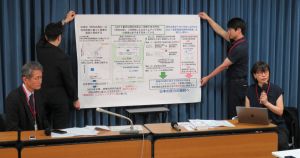

また、理化学研究所でも、任期制研究職(有期雇用)として勤務してきた研究者が通算10年を超える更新後に雇用上限を理由に「チームリーダー」の地位を奪われ、上級研究員という別の職位にされるなど実質的な雇い止め・降格ともいえる処遇変更が生じており、2025年10月10日付で和解が成立しています。

そして、毎日新聞の報道によれば、大学教員・研究者の間では「クーリング」と称して、雇用と雇用の間に6カ月以上の空白(または契約を切って即時再契約しない状態)を設けることで「通算契約年数(有期契約更新を繰り返した期間)が5年・10年の限界に達したと見なさせない」手法が横行しており、これが雇い止め・無期転換回避の実務的仕組みとして機能しているという指摘があります。

このように、研究者が「契約更新の上限」「雇用の打ち切り」「ポジションの降格」といった形で雇用の不安定性・断絶に直面しており、研究現場・労働法制・高等教育政策の三者接点で深刻な構造的課題が浮上しています。

2.歴史的背景:有期雇用・無期転換ルールと研究者任期制の構造

この問題を理解するためには、まず日本の有期雇用労働契約を巡る法制度の変遷を押さえておく必要があります。

2.1 労働契約法改正と「無期転換ルール」

2012年の改正(2013年4月施行)によって、改正労働契約法が成立し、有期労働契約を通算5年を超えて反復更新した労働者は、労働者の申し込みにより無期転換契約に転換できる制度が創設されました(いわゆる「5年ルール」)。 しかし、研究者・大学教員等の特殊性を鑑み、例外的に「10年ルール」が設けられました。すなわち、研究者・技術者、教育職員等に対しては、有期契約更新を通算10年を超えても、無期転換義務が直ちには生じないという特例対応が認められました。これは任期法(大学の教員等の任期に関する法律)と研究開発力強化法(現科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)によるものです。

このように、有期契約が一定期間を超えると無期雇用へ転換できるという制度が導入されている中、研究機関・大学ではこの「通算年数」を回避・制限し、雇用を終わらせる手法が様々に用いられてきました。

2.2 高等教育・研究機関における任期制研究職の浸透

大学・研究機関においては、ポストドクター(博士研究員)、助教、准教授、研究員など、有期契約職が大きな比率を占めてきました。「任期制教員」「任期制研究職」といった名称で、契約更新が繰り返される形式です。これには、研究プロジェクトごと、科研費(科学研究費補助金)や外部資金の期限・採択周期に左右される性格があるため、「長期間にわたって同じポジションで雇用し続ける」ことの制度設計が十分でなかったという背景があります。

この状況が、有期雇用=更新の不確実性、契約満了=雇い止めというリスク構造を生んできました。特に、運営費交付金の削減や研究費の厳格化が進む中、研究者採用・更新を慎重・限定的に行うという機関運営の傾向も指摘されています。

さらに、研究者がある研究テーマ・チームを長期間にわたって実践してきたとしても、契約上「当該任期は原則5年」「最長10年まで延長可」などの募集要項・契約条項を起点に、「合理的期待」が否定されてきた例もあります。例えば、理化学研究所の裁判例でも、地裁が「募集要項に10年の上限が記されていたことから、更新の合理的期待を認めない」と判断した点がその典型です。

2.3 研究者雇用をめぐる送迎条件・リスク構造

研究者の雇用構造には、次のような特徴・リスクがあります:

-

長期研究・継続性の重要性:研究テーマや実験設備・人材を継続して運用し成果を出すためには、ある程度の雇用の安定が望まれます。

-

外部資金・競争資金の依存:研究費・プロジェクト予算が期限付きであるため、契約更新もそれに依存しがち。

-

ポジション数の限界:大学・研究機関における教員・研究職の正規ポスト数は限られており、有期契約職が「採用の受け皿」になってきた経緯があります。

-

労働法制度の影響:有期契約から無期転換に至る制度設計があったものの、研究機関側としては「10年超えたら終わり/通算10年まで」という構えを取ってきたケースが少なくありません。

-

通算更新年数・「雇い止めタイミング」の戦略的設定:例えば「クーリング」(契約と契約の間に空白を設ける)や「ポジションを意図的に変える/降格させることで継続性を断つ」といった運用が報じられています。

このような制度・構造の中で、研究者の雇い止め・更新拒否・ポジション降格といった問題が表面化してきたのです。

3.具体的事例―千葉工大・理化学研究所・クーリング報道

以下、最新の報道・判例を手がかりに、研究者雇用をめぐる問題の実態を整理します。

3.1 千葉工業大学:雇い止めを「無効」とした東京高裁判決

千葉工業大学(以下、「千葉工大」)における事案では、2020年4月から上席研究員として1年ごとに有期雇用契約を更新していた男性(58)が、所属研究センターの廃止を理由に、2022年3月末で更新を打ち切られました。

原告側は、更新を重ねてきたことや、次期契約についての打診があったこと等を根拠に、「更新されるという合理的な期待があった」と主張しました。東京高裁は、これを認めて「雇い止めは無効」とする判決を下しました。

この判決が示している点は以下の通りです:

-

契約更新が反復されていた事実がある場合、更新を繰り返していた労働者に「更新の合理的期待」が認められる可能性がある。

-

所属機関(研究センター)の廃止という理由だけでは、自動的に更新拒否が合理的であるとは言えず、個別の事情・契約実態を検討する必要がある。

-

研究者という特殊な立場においても、雇用の安定性・継続性・期待性が法的に評価されうるという示唆。

この判決は、研究機関側にとって有期契約研究職を安易に「10年/何年でも終わり」とできないという警鐘でもあります。

この判決は画期的とされており、大きな意義があると思います。

3.2 理化学研究所:通算10年上限と雇用実務の矛盾

次に、理化学研究所(理研)の任期制研究職雇止めをめぐる紛争です。

理研では、2011年4月に任期制研究職として採用された研究者が、通算11年間、1年ごとの雇用契約を更新してきました。しかし、2016年就業規則改定で「任期制研究職について通算10年を上限とする」という規定を設け、2022年3月末をもって雇用を終了すると通知されました。

原告側は、研究者として長期間研究テーマを継続しており、科研費の採択もあり、研究チームも主宰していたことから「合理的期待」があると主張しました。地裁ではこれを否定したものの、裁判を経て2025年10月10日付で双方が和解に至りました。

理研側声明によれば、和解内容として「遺憾の意を表す」ことを含め、通算契約期間の上限規制撤廃を踏まえて再雇用を提示した旨が記されています。

この事例から浮かび上がる課題・論点は以下です:

-

「通算10年上限」という制度(実務)と、研究者の長期雇用・継続研究という業務実態との乖離。

-

研究チーム主宰・プロジェクト継続中という状況でも、「任期制=通算10年まで」という規定が雇用を打ち切る根拠として用いられてきた点。

-

和解による解決だったとはいえ、研究者側・労働組合側の主張が一定の実を結んだという点で、雇用継続・地位維持の権利の可能性が示されたという意味があります。

-

ただし、和解内容が明確には公表されておらず、法律上・制度上の「判例」としての明確な指針を出していない点も課題です。

3.3 毎日新聞報道:大学研究者の「クーリング」と雇い止め実態

報道を通じて、研究者有期雇用の実態には「雇い止め」に至る前段階で、“制度的抜け道”ともいうべき手法が使われてきたことが明らかになっています。例えば、毎日新聞は次の点を報じています。

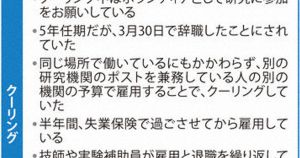

-

「クーリング」とは、有期契約が10年(または5年)に近づいたとき、契約満了後に6カ月以上空白期間を置いて再契約を行うことで、通算更新期間をリセットもしくはカウント外と見なす実務が研究機関・大学で行われているというもの。

-

アンケート調査では、大学の多くが研究者の雇用途中の通算年数・クーリング実態を把握しておらず、制度運用上の透明性・実効性に疑問があるという報告も。

-

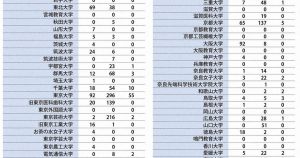

また、国立大学では無期転換直前に契約を終了してしまった研究者が少なくないことが明らかになっており、2025年9月時点で「無期転換直前に契約終了した者701人」という数字も報じられています。

-

研究者自身は「大学のために10年貢献したが、更新されなかった」「契約満了・雇い止めで研究・生活が断たれた」といった声を上げています。

このように、「有期契約から無期転換への制度」「10年ルール特例」「クーリングによる回避挙動」「雇い止め・ポジション変更」が複雑に絡み合っており、研究者雇用の安定性を阻む構造的な仕組みが出来上がっていると言えます。

4.現状の整理と主な課題

以上を踏まて、現在の研究者雇用をめぐる状況と、そこから浮かび上がる課題を整理します。

4.1 現状

-

研究機関・大学において、有期雇用研究者の雇い止め・契約更新打ち切りの事例が目立って増えており、法律制度の枠内・枠外で対応が分かれています。千葉工大の判決という"雇い止め無効"の判例が出たことは、研究者側にとってひとつの転機と言えます。

-

研究職特有の事情(長期専門研究、設備・人材の継続、科研費等の採択構造)と、有期契約という契約形態との間にギャップが存在します。

-

「通算更新10年上限」や「クーリング」など、制度・実務の落とし穴(抜け道)が制度趣旨からずれて運用されており、研究者の「合理的な期待」を阻む要因になっています。

-

雇い止め・更新打ち切りが、単に個別雇用の問題というだけでなく、研究体制・人材育成・研究継続性・日本の研究力にも影響を与えうるという報道もなされています。

4.2 主な課題

(1)「合理的期待」の評価基準の曖昧さ

研究者契約をめぐって「更新が繰り返されていた」「研究テーマ・設備・人材を継続していた」などが更新期待の根拠となる一方、募集要項等に「最長○年」などの上限条項が記載されていれば、これが「期待なし」と判断されるケースもあります(理研の第一審など)。

このため、研究者雇用の継続性をめぐる法的混乱が生じています。判例が出てきてはいるものの、研究者・大学それぞれの契約内容・実態が異なり、個別判断に委ねられがちです。

(2)「通算年数上限」「10年特例」の運用実務と研究実態の乖離

研究現場においては、10年を超えての研究継続が普通であるテーマ・チームもあります。しかし、制度的には「10年で任期制を終える」又は「10年超更新しない」といった運用をする機関が存在します。理研事案が典型的です。こうした上限設定が研究者のキャリア継続を断つ構造になっています。

(3)「クーリング」等抜け道的運用の蔓延と制度の実効性の欠如

有期契約から無期雇用に転換できる「5年・10年ルール」を回避するため、空白期間を設けたり、雇用条件を変更したりして実質的な通算年数カウントを停止させる手法が行われており、毎日新聞の報道でも「大学が実態を把握していない」「通算更新年数を把握していない」という実情が浮かび上がっています。

こうした運用自体が、制度趣旨(雇用の安定化)を蝕むものであり、制度実効性を問われています。

(4)研究者の雇用安定と研究継続性のジレンマ

研究者が長期にわたってテーマを継続するためには安定的な雇用が望ましいのに対し、有期契約が主流であること、更新・雇い止めリスクが常にあることは、研究継続・人材育成・設備維持の観点から問題です。毎日新聞報道でも「職場を去った研究者はごまんといる。研究力低下に直結している」との声があります。

諸学会が合同で調査したアンケートには、悲痛な声が多数寄せられています。

(5)制度設計・運営資源・運営費交付金の縮減による逆風 研究予算・人件費・運営費交付金の削減圧力が背景にあり、大学・研究機関が人件費を非正規型や有期契約で抑制しようという傾向も指摘されています。制度上は「無期転換ルール」があるものの、実際の運用は研究機関・大学の財政制約と結びついています。

5.展望と提言 ― 研究者雇用の安定に向けて

研究者雇用の現状・課題を踏まえて、今後どのような方向を取りうるかを整理します。

5.1 法制度の見直し・明確化

-

「合理的期待」の判断基準を明確化するため、雇用契約、募集要項、更新実績、研究者としての役割・ポジション・継続性などを総合的に考慮した判例やガイドラインが必要です。

-

「通算10年上限」など特例制度の運用を見直す検討が必要です。研究者という長期専門職としての性格を考えれば、10年で区切るという制度設計がそもそも適切かを含め議論されるべきです。

-

「クーリング」運用の実態を防ぐため、契約間の空白・ポジション変更・通算年数リセットなどを制度上に明確に禁止または制限する仕組みを整える必要があります。前述のとおり、実例として「雇用と雇用の間6カ月以上の空白を設けることで通算年数を止める」という運用が、法律専門家からも「大学側敗訴の可能性」と指摘されています。

5.2 研究機関・大学の実務改善とガバナンス強化

-

有期契約研究者を採用・更新する際、将来的なキャリア継続、ポジション提供、研究テーマの継続性、設備・人材のアクセスなどを雇用条件として明文化すべきです。

-

更新拒否・雇い止めの判断プロセスにおいて、研究者本人及び所属部門・機関側の説明責任を強化し、透明性を確保するべきです。

-

労働組合、研究者コミュニティ、機関管理部門が対話を重ね、任期制研究職の仕組み・運用・キャリアパスについて制度的に検討を行うべきです。

-

運営費交付金・研究費の制約に起因する雇用の不安定化という構造的問題を、大学・研究機関が理解・説明し、長期研究を維持可能な組織設計を図ることが望まれます。

5.3 研究者自らのキャリア戦略・意識改革

-

研究者自身も、有期契約という変化しやすい雇用形態であることを認識し、契約更新・ポジション継続をめぐる権利・リスクを把握しておくことが重要です。

-

契約時に「研究テーマ継続」「チーム維持」「設備継続」など具体的な条件・期待を明確に契約書や覚書等で確認しておくことが望ましいでしょう。

-

また、転職・外部公募・国際ポジションの視野を持ち、複数のキャリアパスを準備しておくことも、雇用不安定性を軽減する一助となります。

5.4 社会・制度的視点での研究人材政策

-

日本の研究力・競争力という観点からも、雇用の不安定化が研究者離れ・研究継続の阻害要因になっているという指摘があります。前述のとおり、毎日新聞報道などでも「職場を去った研究者はごまんといる」「研究力低下に現場から訴え」という声が報じられています。

-

研究人材の育成・確保・継続という観点から、政府・文部科学省・研究資金制度等が研究者雇用の安定化・長期雇用促進・任期制の見直しを含めた政策を検討・実施することが重要です。

-

具体的には、運営費交付金等の人件費項目の見直し、長期雇用可能な研究ポジション整備、研究継続を妨げない制度設計(有期契約からの転換促進等)を進めるべきです。

6.結びに

研究という営みは、しばしば「時間をかけた熟成」「研究機器・人材・ノウハウ・テーマの継続的運用」を必要とします。にもかかわらず、研究者の雇用形態が「1年更新」「有期契約」「10年上限」が前提になってしまっている現実は、研究者個人のキャリアだけでなく、研究組織および国家の科学力にも波及的な影響を及ぼし得ます。

今回取り上げた千葉工大の判決、理化学研究所の和解、毎日新聞の「クーリング」報道という3つの潮流は、まさにこの問題の頂点を映し出しています。 千葉工大の判決は、雇い止めが常態化する状況に対して「更新期待」が法的に認めらうるというメッセージを示しました。理研の事案は、研究機関トップレベルでさえ任期制雇用・通算上限規定をめぐる課題と対峙していることを示しています。

そして、「クーリング」は、制度趣旨(有期契約から無期転換へ)を実質的にすり抜ける運用が研究現場に根付いていることを暴露しています。 これらを契機に、研究者雇用の安定化、契約運用の透明化・公正化、制度見直しを通じた長期研究体制の構築が、今後の日本の研究力維持・発展のために不可欠です。

読者の皆さまには、研究者をめぐる雇用・契約制度がいかに研究の持続性・質に影響を与えるかを改めて認識いただき、研究機関・政策当局・研究者当事者それぞれが変革の契機をつくることを期待します。

本記事は、ChatGPT 5のアシストで執筆いたしました。

今回は全文無料で公開しましたが、今後こうした記事を有料でも書いていきたいと思っています。

榎木が代表を務めるカセイケンの活動の支援意味も含め、ぜひ有料記事にもご登録ください。

以下の有料部分ではカセイケンがどのような活動をしているのかを説明した上で、文科省の調査結果を解説します。