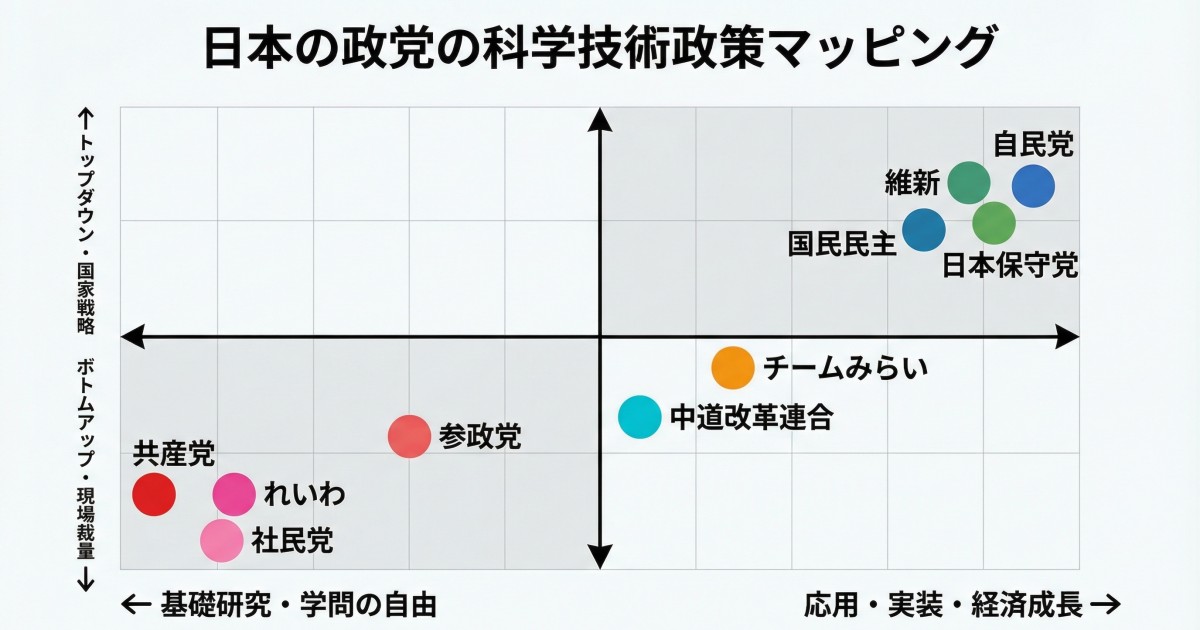

【サンプル記事】自民・維新連立政権の科学技術政策を予想してみた

自民党と日本維新の会の連立が決まりました。

この連立政権の科学技術政策がどうなるか、気になるところです。

まず言っておきたいのが、この二党が、日本学術会議法人化法案に賛成した党であったという事実です。

これがあったので、国民民主よりは維新が自民党に近いのかなと思っていました。

我々カセイケンでは、選挙のたびに政策アンケートをしています。前回の参院選でもアンケートをし、両党から回答をいただいています。今回はこのアンケートの結果から、AIを使って両党の相違点を探ってみます。

自民党は「戦略分野(国際競争力・経済安全保障)への集中投資」+「基礎研究・裾野拡大」両方を掲げ、研究基盤の強化を重視するスタンスです。

維新は「大学・研究機関の運営効率化」「制度・手続きの改革」「改革条件付きで運営費・制度を見直す」といった 制度設計・効率化・ガバナンス改革 に重きを置いており、単純な増額・集中よりも「仕組みを変える」方向をより明確にしています。

つまり、自民党が「研究基盤を強める/投資を拡大する」方向を重視するのに対し、維新は「どう効率よく運営し制度を変えるか」に比較的重きを置いている、という違いがあります。

この2党が連立すると、どのような政策が実行されるのでしょうか。

連立政策では「安全保障・成長戦略に直結する先端技術(例:AI、量子、サイバー、バイオ)に集中投資」しながら、「公的研究機関・大学の運営改革・効率化」も並行して実施される可能性が高いかもしれません。

「成果・競争力・ガバナンス基盤がある機関には積極支援」「そうでないところには運営改善を条件とする支援」というような選別的配分メカニズムが強化されると予想されます。いわゆるメリハリですね。

ChatGPT 5は以下のように予想しました。

予想される具体的な政策要素(仮説)

先端技術分野(量子コンピュータ、AI、半導体、バイオ・ライフサイエンス、宇宙・防衛技術)への 重点投資枠 を設置。

研究大学・国立大学に対して、運営費交付金を 改革・成果指標に応じた増減制度 に移行。

研究費の申請・承認・報告の仕組みを 簡略化・デジタル化。たとえば、手続きの負担軽減、AI/データ活用による管理効率化。

大学のガバナンス改革:例えば、運営方針会議の義務化拡大、外部評価の強化、大学自主性と説明責任のバランス改善。

地域イノベーション拠点強化:地方の大学・研究機関・地域企業・自治体を結びつける “地域版科学技術ハブ” を創設。

産学連携・スタートアップ支援制度の見直し:政府・大学・民間が協働するプログラムを増設し、迅速な事業化・技術移転を推進。

研究セキュリティ・国際連携リスク対策:外国からの技術流出・影響を警戒しつつ、国際共同研究・人材交流も維持・強化(ただしガイドライン強化)。

成果・社会実装を重視した評価指標の導入:基礎研究だけでなく “社会・経済へのインパクト” を評価対象に。

規制改革・制度刷新:例えば、大学教員/研究者の雇用流動化促進、産学間人材交流の促進、既得権の見直し。

果たしてこのような形になるのか。ウォッチしていきます。

というわけで、このような感じで、ニュースをウォッチし深掘りする記事を書いていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

すでに登録済みの方は こちら